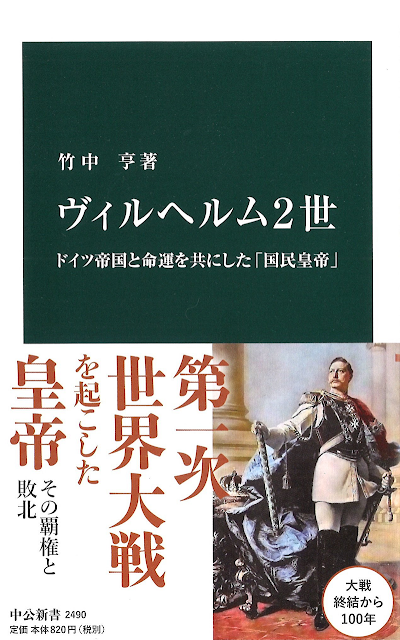

汎兮堂箚記 #5 『ヴィルヘルム2世 ― ドイツ帝国と命運を共にした「国民皇帝」』(竹中亨)

書名

『ヴィルヘルム2世 ― ドイツ帝国と命運を共にした「国民皇帝」』(電子書籍版)著者

竹中亨刊行

中央公論新社 2019年6月発行(電子版)(紙書籍単行本は2018年5月発行)メモ

老宰相のビスマルクを罷免してその外交政策を破棄し、帝国主義政策を推進して大英帝国の覇権に挑んで第一次世界大戦へと突き進んでいったドイツ皇帝として、世界史の教科書には必ず掲載されているヴィルヘルム2世ですが、その人物と治世について一般向けに書かれた本は日本ではあまり見当たらず、本書は貴重な存在といえます。ヴィルヘルム2世が左腕に障碍を持って生まれたことは本書ではじめて知りました。それも紙より重いものは持てず、ナイフやフォークをうまく使うこともできないというかなり深刻なものでした。母ヴィクトリア(通称ヴィッキー、英国ヴィクトリア女王の娘)は自らのプライドをかけて息子にこの障碍を克服させようと過酷な治療法や訓練を課し、それが不可能だと悟ると、今度は身体的ハンデを補うべく精神面、文化面の徹底的なスパルタ教育をほどこすようになります。さらに自らの母国である英国に強い誇りを持つ彼女は、後進国のドイツを英国式に洗練させることを使命と考え、宮廷内の生活はすべて英国風とし、息子の教育も徹底的に英国スタイルで行いました。

自分に過酷な訓練やスパルタ教育を強要する、いわば鬼母のヴィッキーに対してヴィルヘルム2世は次第に反発を強めていき、やがてヴィッキーが信奉するすべてのもの、つまり、英国風の生活スタイル、英国文化、英国式の議会政治に立脚した立憲君主制を忌み嫌うようになり、その反動として、祖父ヴィルヘルム1世が体現する「プロイセン的なもの」、軍国主義、君主専制へと接近していきました。ただし、それはあくまで母への反発のため装われたもので、物心つく前から徹底的に刷り込まれた英国へのあこがれと崇拝は生涯消えることはなく、結局、彼の中に「反英」と「親英」が同居し続けることになったと著者はいいます。

また、左腕の障碍に対するコンプレックスを隠すために、外面では威厳と自信に満ち溢れた力強い君主を演じながら、内面では他者の目を気にし他者に依存する柔弱で臆病な自己を抱えており、しかもその内面の弱さが、状況によってしばしば外に表出してしまうため、側近たちに見抜かれていただけでなく、やがては大衆からも「ヴィルヘルム臆病王」と揶揄されることになります。

障碍や幼少期の家庭環境が人格形成に与える影響は人それぞれで、「障碍が原因でこういう性格になった」「家族がこうだからこういう人格に育った」と一概に決めつけるべきではないと思いますが、ヴィルヘルム2世の場合は、著者の説明に十分な説得力があると感じました。

1888年、祖父ヴィルヘルム1世と、父フリードリヒ3世が相次いで亡くなり、ヴィルヘルム2世がドイツ皇帝・プロイセン王に即位します。即位前には「反英国」「反ヴィッキー」で連携していた宰相ビスマルクとは即位後に対立し、彼を辞任に追いやります。新航路政策を掲げ、海軍を拡張し、植民地拡大を目指してたびたび画策しますが、最終的にはドイツは孤立し、英仏露を連携させる結果に終わります。政策に一貫性がなく、個人的な好き嫌いで人事をおこない、客観的に現状を分析する冷静さを欠き、公的な発言を思いつきで発してたびたび失言騒動を起こしました。どうしようもない皇帝のように思えますが、彼の奇矯な言動は当時急速に普及しつつあった大衆メディアの格好の題材となり、そのことが国民国家としての統合推進に巧まずして寄与することになりました。メディアを通じて皇帝の話題を共有することが、ドイツ帝国という共同体意識を強化していったというわけです。

ドイツ帝国が成立した1871年の時点では、ドイツ帝国は統一国民国家というよりも、帝国を構成する各邦による国家連合に近く、人々にも「ドイツ人」としての意識は希薄で、「プロイセン人」「バイエルン人」という意識のほうが強くありました。それが、1914年、第一次世界大戦が勃発した時点では、人々は「ドイツ人」としての愛国精神に熱狂して戦争に参加していったのです。彼らの沸き立つ愛国心が国中にあふれたこの時、時代錯誤な王権神授説と強烈な自己顕示欲を胸に抱きつつ、国民すべてから敬慕される「国民皇帝」を目指していたヴィルヘルム2世の長年の夢は瞬間的に実現しました。しかし、同時に、この時は、ドイツ帝国と皇帝ヴィルヘルム2世の破滅の始まりでもありました。そもそもヴィルヘルム2世は戦争を望んでおらず、最後まで開戦回避の可能性を信じ続けていたのであり、大戦勃発はその願いが断たれた瞬間に他ならなかったのです。

大戦がはじまって以降、ヴィルヘルム2世は軍事作戦の策定から遠ざけられ、まともな戦況報告も受けられず、形式的な裁可をするのみで、ほとんど蚊帳の外に置かれた末、1918年のドイツ革命を迎え、退位と亡命を余儀なくされました。莫大な皇室財産とともに亡命したため、亡命後も生活に困ることはなく、ある意味、悠々自適の生活を送ることができました。革命によって処刑されたロシア皇帝ニコライ2世一家に比べれば、はるかに幸運であり、幸福であったといえますが、本人はそうは思っていなかったようです。

晩年のナチスとの関係についても、本書で初めて詳しく知ることができました。「反ワイマール体制」という点で、ヴィルヘルム2世とナチスは利害が一致していました。勢力拡大過程にあったナチスとしては前皇帝の権威は利用価値が大きく、帝政復活の可能性をちらつかせてヴィルヘルム2世に接近しましたが、政権を奪取し独裁体制を確立した後は帝政復活を明確に否定し、ドイツ国内の君主主義団体はすべて解散させられ、復位の夢は完全に潰えることになりました。自分を裏切ったヒトラーに対しては怨みを抱いたものの、第二次世界大戦が始まり、ドイツが連戦連勝するとわが事のように狂喜し、怨んでいたはずのヒトラーに祝電を打ちます。この辺の矛盾も、最後まで彼らしいというべきなのでしょうか。1941年3月、独ソ戦の始まる直前に亡くなった彼は、ドイツの2度目の敗戦を見ることはありませんでした。

もしヴィルヘルム2世の左腕に障碍がなかったら、母ヴィッキーの性格がもっとやさしかったとしたら、あるいは父フリードリヒ3世が病死せず、ヴィルヘルム1世と同じくらい長生きしたとしたら、歴史はどうなっていたのでしょうか。歴史のifは考えても仕方ないことなのですが、本書を読んだ後、ついつい考えてしまうのでした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3cf90b0d.646b7760.3cf90b0e.8125a338/?me_id=1278256&item_id=18329100&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F1771%2F2000007461771.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント

0 件のコメント :

コメントを投稿